Patient: Kleintiermedizin in der Schweiz (1. Teil)

Patient: Kleintiermedizin in der Schweiz - Teil 1: Das Personalproblem

Vorbemerkung: In diesem Artikel werden Probleme innerhalb des Berufes Tierarzt/Tierärztin beschrieben. Die gleichen Probleme herrschen (wenn auch in etwas geringerem Masse) im Berufsfeld der tiermedizinischen PraxisassistentIInnen.

In diesem "Fall des Monats" geht es nicht um ein krankes Tier, sondern um den Gesundheitszustand der tiermedizinischen Versorgung in der Schweiz - im Besonderen um den der Kleintiermedizin (also Hunde, Katzen etc).

Unsere "Kleintierpraxis Lyssbach" ist seit ihrer Gründung 2004 von einem Betrieb mit einem Tierarzt und zwei TPAs zu einem lebhaften "Tiermedizentrum Lyssbach" mit sieben Tierärzten, sechs TPAs und vier lernenden TPAs gewachsen. Wir bemühen uns jeden Tag, unsere Patienten und ihre Besitzer mit grösster Sorgfalt, Empathie und Fachkundigkeit zu betreuen und sind sehr glücklich, dass der allergrösste Teil unserer Kundschaft zufrieden mit uns und unserer Arbeit ist: 4.8 Sterne auf Google Rezensionen bestätigen, dass wir auf Kurs sind.

Weshalb also ein "Patient Tiermedizin"?

Die Kleintiermedizin hat in den letzten 30 Jahren eine gewaltige Veränderung durchgemacht. Früher gab es den "Vehdokter", welcher sich als Allrounder neben den Kühen und Schweinen auf dem Hof auch noch um den Bäri und das Büssi einer eher anspruchslosen Besitzerschaft gekümmert hat und 24 Stunden erreichbar war. Heute hat er sich zum Spezialisten entwickelt, welcher sich stetig dem riesigen technischen und wissenschaftlichen Fortschritt und den (berechtigterweise) gestiegenen Ansprüchen der Besitzerschaft stellen muss und sich gleichzeitig bewusst ist, dass es auch ein Leben neben dem Beruf gibt. Diese Entwicklung ist von Problemen begleitet, welche in ähnlicher Form auch in anderen Branchen vorhanden sind - der Besitzerschaft unserer Patienten aber wohl verborgen bleiben.

Was also ist das Problem?

Die Antwort auf diese Frage folgt in 2 "Fällen des Monats". Es geht dabei nicht darum, zu lamentieren, sondern der Leserschaft aufzuzeigen, weshalb gewisse Dinge in unserem Berufsfeld so sind, wie sie sind.

Im ersten Teil geht es um die Gründe, weshalb es schwierig ist, genügend und gut qualifiziertes Personal zu finden.

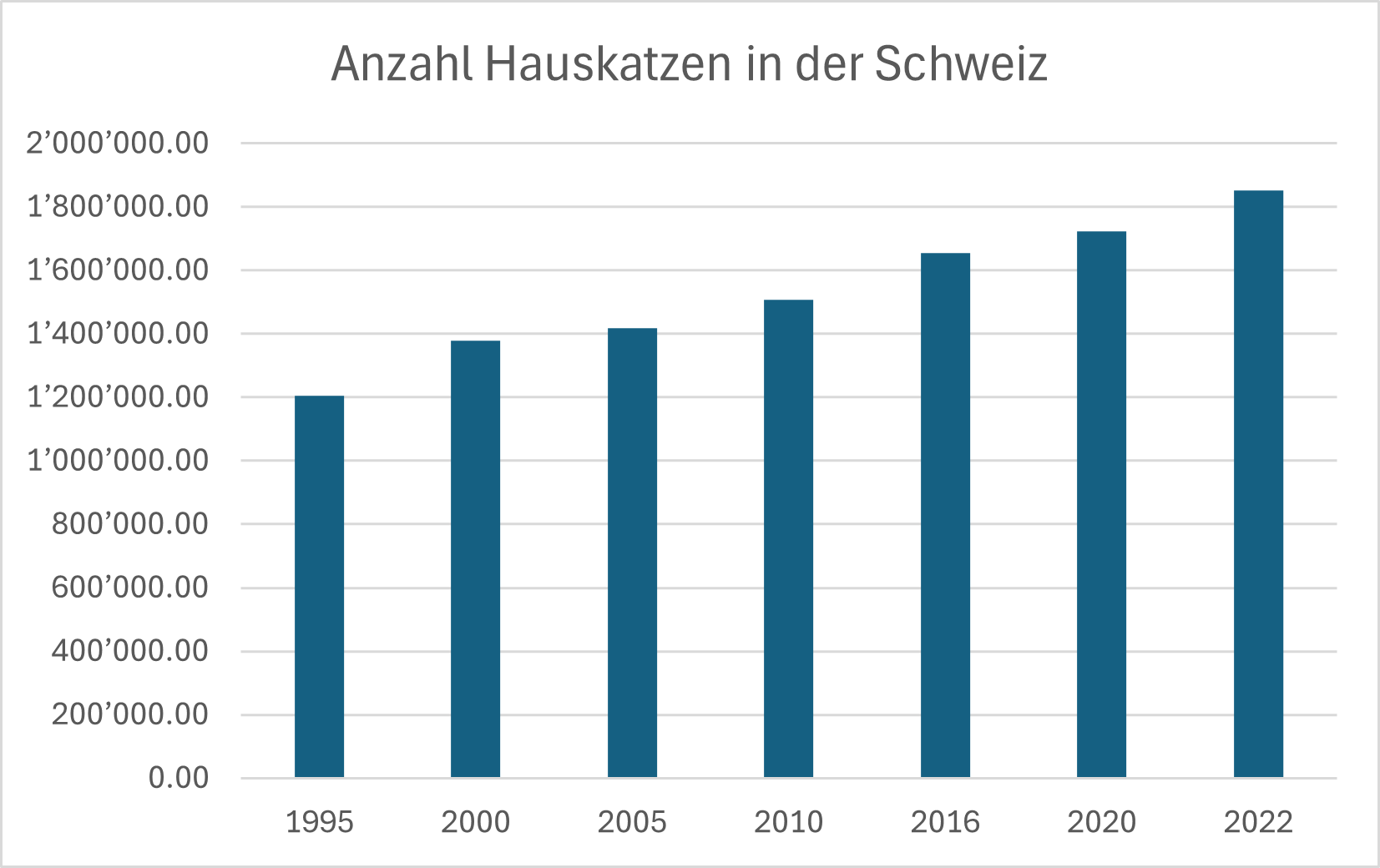

1: Die gestiegene Nachfrage

In der Kleintiermedizin gibt es immer mehr zu tun: Die Wohnbevölkerung wächst, und mit ihr die Zahl der Haustiere. Zwischen 1995 und 2022 ist beispielsweise die Zahl der Hauskatzen um 54% von 1.2 Millionen auf über 1.8 Millionen gestiegen. Die Schweiz ist ein wohlhabendes Land, und die Schweizer/Innen sind in den meisten Fällen in der Lage, für tierärztliche Betreuung bei Krankheit und Unfall bezahlen zu können. Die Verbundenheit mit dem Haustier ist gross, und so werden heute die medizinischen Möglichkeiten immer häufiger ausgeschöpft wo früher die Bauernhofkatze euthanasiert wurde.

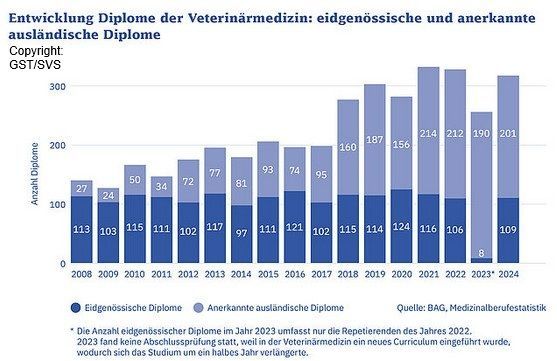

2: Der fehlende Nachwuchs

Das Problem dieser stetig grösserwerdenden Nachfrage nach tierärztlichen Leistungen: Es fehlt am Personal, diese zu erbringen. Die Zahl der frischdiplomierten Tierärzt/Innen in der Schweiz stagniert seit 2008 vollständig (2008: 113 Abschlüsse, 2024: 109 Abschlüsse). Der zunehmende Bedarf an Tierärzten wird entsprechend immer mehr durch die Anerkennung der Diplome ausländischer Tierärzt/Innen gedeckt - 2008 kamen auf 1 neu anerkanntes ausländisches Diplom 4.2 neue Schweizer Diplome; 2024 nur noch 1 neues einheimisches Diplom auf doppelt soviele neu anerkannte ausländische Diplome. Nur durch den Zuzug von ausländischen Kolleginnen und Kollegen ist es überhaupt noch möglich, den Bedarf an Tierärzt/Innen zu decken.

Zum Zeitpunkt dieses Artikels sind auf der Jobbörse des Tierärzte-Berufsverbandes 99 Stellen für Tierärzt/Innen und 94 Stellen für Tiermedizinische Praxisassistentinnen (TPA), aber nur je 1 Stellengesuch von Tierärzt/Innen und TPAs publiziert - Ausdruck des massiven Fachkräftemangels.

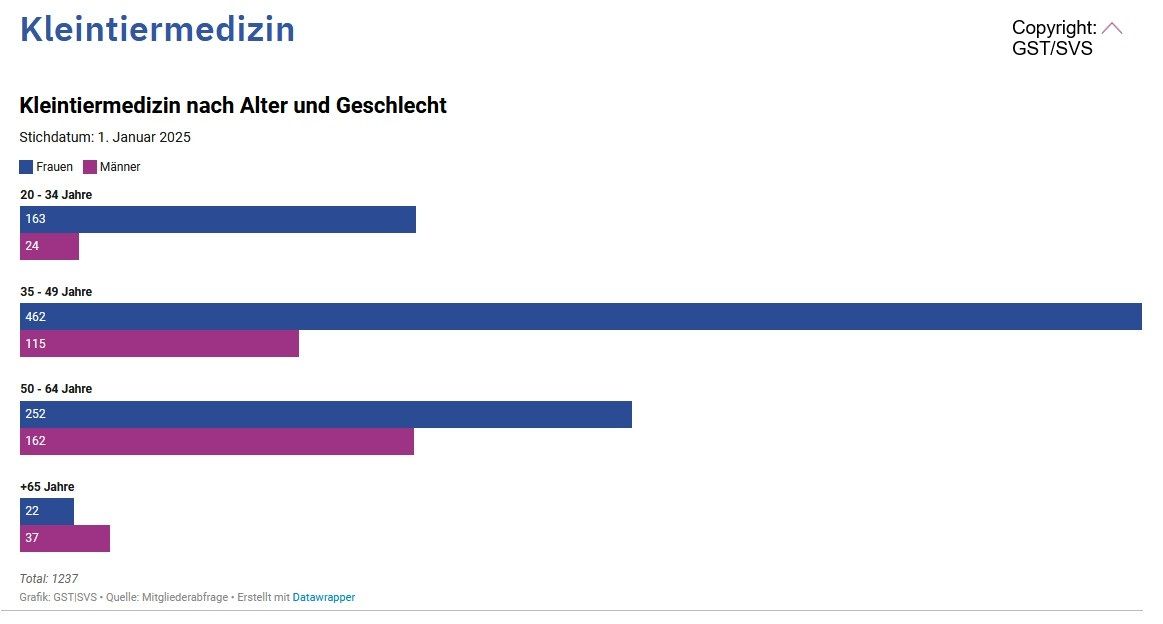

3: Teilzeitpensen und Verschiebung im Geschlechterverhältnis

Zu diesem Fachkräftemangel trägt ausserdem bei, dass immer mehr Tierärztinnen und Tierärzte ein Teilzeitpensum anstreben. Das verständliche Bewusstsein für eine Work-Life-Balance vermindert die Tierarzt-Kapazitäten zusätzlich.

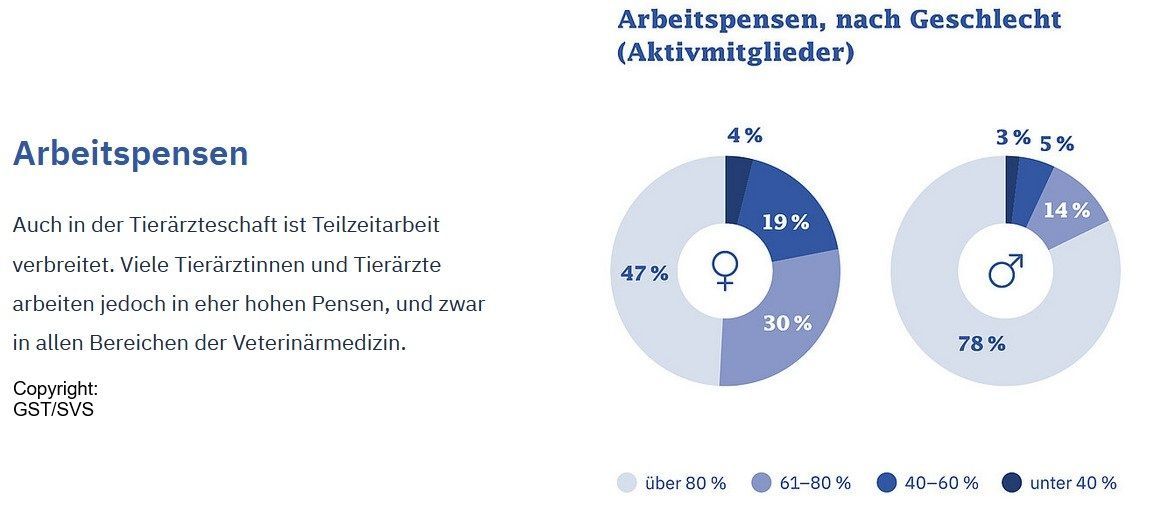

Weiter ist die Tiermedizin zu einem immer stärker frauendominierten Beruf geworden. Unter den Studierenden beträgt das Frauen:Männer-Verhältnis etwa 9:1, in der aktiven Tierärzteschaft etwa 2:1. Das Problem: Die Statistik besagt, dass Teilzeitpensen bei Tierärztinnen deutlich häufiger sind als bei Tierärzten: Während 78% der Tierärzte ein Pensum von über 80% erfüllen, ist dieser Anteil bei den Tierärztinnen nur bei 47%. Als Ursache scheint plausibel, dass das traditionelle Familienmodell unter der Tierärzteschaft (immer noch) weit verbreitet ist.

4: Die Abgänge aus dem Beruf

Ein weiteres Problem ist, dass viele (gerade junge) Kolleginnen und Kollegen aus der anspruchsvollen klinischen Tätigkeit in ein weniger belastendes Arbeitsumfeld (Industrie, Verwaltung, Ausbildung) wechseln. Lange und unregelmässige Arbeitszeiten; die tägliche Konfrontation mit Leiden und Tod; ungerechtfertigte schlechte Google-Rezensionen; Anrufe auf die Privatnummer am Wochenende; Besitzer, welche trotz nachdrücklicher Empfehlung das schwerkranke Tier nicht in die Praxis bringen, oder Besitzer, welche trotz Versprechungen nicht für die Behandlungen ihres Tieres aufkommen wollen: Als praktizierender Tierarzt muss man einerseits über Durchhaltewillen verfügen und empathisch sein, andererseits aber auch eine dicke Haut haben. Ein/e Tierarzt/ärztin hat ein viermal so hohes Suizidrisiko wie eine Durchschnittsperson. Die Gründe dafür sind vielfältig und in einem Beitrag des SRF gut erläutert. Die hohe Belastung im Beruf führt auch dazu, dass viele Tierärzte nachts keinen Notfalldienst mehr anbieten, sondern diesen an eine (allenfalls weit entfernt gelegene) Klinik delegieren, was zu diversen Problemen führt.

Personalproblem: Was kann konkret unternommen werden?

- Förderung des Nachwuchses: Unter Führung der Gesellschaft Schweizer Tierärzte sind politische Bestrebungen im Gange, das Problem zu entschärfen. Mögliche Lösungen könnten beispielsweise die Aufstockung der Studienplätze, die Einrichtung einer dritten Veterinärfakultät oder die Verpflichtung der Studierenden sein, nach Abschluss des Studiums eine gewisse Zeit im Berufsfeld zu verbleiben. Auch die Abänderung des Numerus Clausus wird diskutiert - aktuell läuft der Zugang zum Studium über dieses Testverfahren, welches v.A. das logisch-analytische Denkvermögen oder Lernfähigkeit der Kandidat/Innen testet, nicht aber die Motivation, den Beruf später auch nachhaltig auszuüben oder die Fähigkeit, mit den Belastungen der täglichen Arbeit umzugehen. Unsere Praxis betreut immer wieder Studierende der Veterinärmedizin im klinischen Praktikum: Hier können die Realitäten des Berufes vermittelt werden und den zukünftigen Kolleg/Innen aufgezeigt werden, wie man mit dessen Herausforderungen umgehen kann.

- Verbesserung der Arbeitsbedingungen: In den letzten Jahren suchte unsere Praxis mehrmals und mit grosser Anstrengung nach Tierärzt/Innen, um den wachsenden Bedarf oder Abgänge zu kompensieren. Unsere Strategie war klar: Um an kompetente und teamfähige Kolleg/Innen zu gelangen, müssen die Arbeitsbedingungen attraktiv sein. So können wir unseren Mitarbeiter/Innen überdurchschnittliche Bedingungen bezüglich Lohn, Ferienwochen und bezahlter Weiterbildung offerieren. Die Konsequenz dieser Massnahme ist allerdings, dass die dazu notwendigen Ressourcen erwirtschaftet werden müssen und unsere Praxis entsprechend keine Dumpingpreise für die medizinischen Leistungen anbieten kann.

- Wertschätzung des Personals: Es ist hilfreich, wenn dem Personal der Praxis Sorge getragen wird und es freundlich und mit Achtung behandelt wird (genau so, wie auch wir selbst unsere menschlichen und tierischen Kund/Innen behandeln). Wir sind in der glücklichen Lage, dass dem in unserer Praxis in den allermeisten Fällen so ist - aber Ausnahmen gibt es leider immer häufiger. Tierärzt/Innen und TPAs, deren Arbeit geschätzt wird, haben ein geringeres Risiko, frustriert aus dem Beruf auszusteigen. Selbstverständlich ist konstruktive Kritik jederzeit willkommen, solange sie fair und in normalem Umgangston angebracht wird.

- Verständnis für gewisse Einschränkungen: Wir bemühen uns, unsere Patienten stets zeitnahe und den Problemen angepasst zu behandeln. Ein Notfall ist ein Notfall und wird jederzeit baldestmöglich und adäquat behandelt. Unsere Ressourcen sind allerdings beschränkt - es kann entsprechend vorkommen, dass ein kurzfristig gewünschter Hausbesuch nicht möglich ist, dass ein Tier mit einem nicht bedrohlichen Problem erst am nächsten Tag einen Termin erhält, oder das Tier nicht von einer/einem spezifischen Tierärztin/arzt behandelt werden kann. Der Versuch, trotzdem auf einer möglichst zeitnahen Betreuung oder durch eine spezifische Person zu bestehen, ist angesichts der endlichen Kapaziäten wenig zielführend.

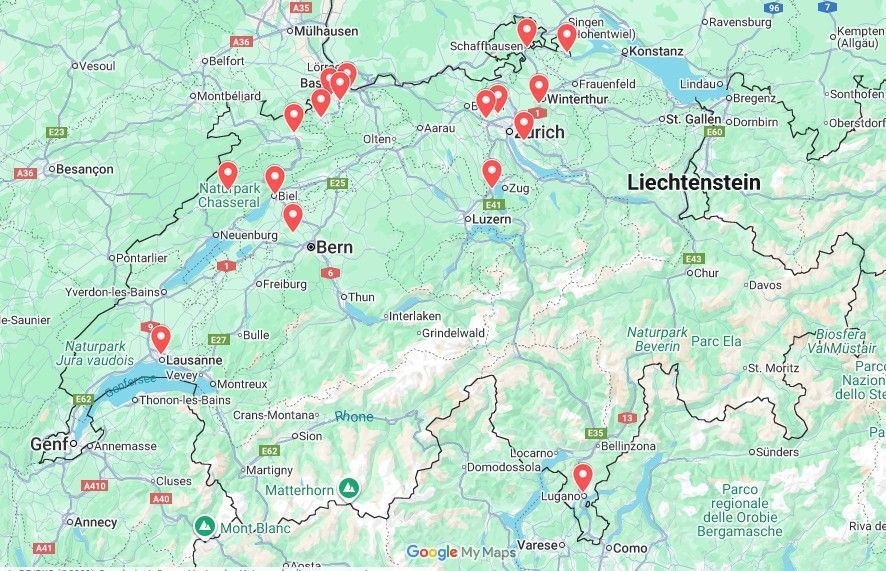

- Entlastung des Notfalldienstes: Das Tiermedizentrum Lyssbach bildet zusammen mit der Tierarztpraxis Rösslimatte (Aarberg), Spescha's Kleintierpraxis (Schüpfen), der Kleintierpraxis Witschi (Münchenbuchsee) und der Tierklinik Schönbühl den Notfallring A6. Während eine Praxis den Notfalldienst betreibt, kann sich die Belegschaft der anderen Praxen erholen. Die Tendenz ist allerdings, dass auch diese Lösung nicht mehr selbstverständlich ist - immer mehr Praxen delegieren ihren Notfalldienst an grössere Kliniken, weil das Praxispersonal nicht mehr bereit ist, vollumfänglich Nacht- und Wochenenddienste zu leisten. Beispielsweise werden Patienten aus dem Stadtbieler Notfallkreis nachts und am Wochenende an eine Klinik in Oftringen verwiesen. Wir hoffen sehr, dass die Solidarität unter den beteiligten Praxen unseres Ringes langfristig anhält, damit wir unserer Kundschaft eine niederschwellige Lösung für Notfälle nachts und am Wochenende bieten können. Wie kann dazu beigetragen werden?

> Die Erhebung eines angemessenen Notfallzuschlages führt einerseits zu einer Selektion der Notfälle (die störende Zecke kann auch am Montag entfernt werden und nicht zwingend am Samstag um Mitternacht) und kompensiert die Tierärzteschaft gebührend für die erbrachten Leistungen. Jede/r Tierarzt/ärztin freut sich, wenn seine Arbeit ausserhalb der Praxiszeiten nicht als selbstverständlich angesehen wird und entsprechend nicht mit Bagatellfällen belastet wird.

> Der Notfalldienst ist über eine kostenpflichtige 0900-Nummer erreichbar, deren Erlös jeweils einer gemeinnützigen Organisation (z.B. Igelstationen, Tierschutzorganisationen etc) gespendet wird. Diese Kostenpflicht senkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Notfallnummer missbraucht wird (z.B. nächtliche "Prank-Calls").

> Als Besitzer eines kranken Tieres muss ein Bewusstsein dafür vorhanden sein, dass es besser ist, frühzeitig und zu regulären Praxiszeiten den Tierarzt aufzusuchen, als auf den letzten Drücker mit dem schwerkranken Tier mitten in der Nacht.

> Wenn ein Tierarzt frei hat, dann hat er frei und soll sich erholen können. Ein Klingeln an der Wohnungstüre oder Anruf auf das Privathandy sollten unterbleiben

© Dr. med. vet. P. Müller / Lyssbachvet